À la session 2016, un peu plus de 13 000 postes ont été

ouverts aux concours enseignants du premier degré public (97 % aux concours

externes, 3 % aux concours internes) pour la France métropolitaine et les

départements d’outre-mer, soit + 8 %. Par rapport à la session précédente, le

nombre d’admis aux concours externes poursuit sa progression (+ 4 %). Tandis

que 95 % de ces postes sont pourvus, plus de 600 postes sont restés vacants,

principalement dans les académies de Créteil et de Versailles. L’organisation

pour la seconde fois d’un concours supplémentaire à Créteil a permis de

pourvoir les 500 postes offerts.

Les étudiants issus des Écoles supérieures du professorat et

de l’éducation (ESPÉ) constituent le vivier principal des recrutements externes

: la plupart d’entre eux sont titulaires d’un master métiers de l'enseignement,

de l'éducation et de la formation. Les lauréats des concours externes ont en

moyenne 28,7 ans. Les candidates y sont largement représentées (85 %).

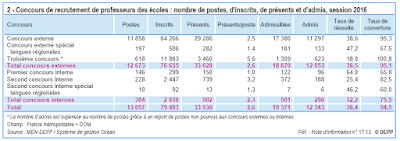

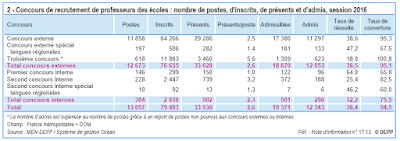

Au titre de l’année 2016, 13 057 postes sont ouverts au

recrutement de professeurs des écoles avec la répartition suivante : 11 858

postes au concours externe, 197 au concours externe spécial, 618 au troisième

concours, 146 au premier concours interne, 228 au second concours interne et 10

au second concours interne spécial. Ces ouvertures de postes sont en hausse de

8 % par rapport à la session 2015, soit près d’un millier de postes

supplémentaires.

Les lauréats de la session 2016 ont été nommés stagiaires à

la rentrée scolaire de septembre 2016.

Près de 13 000 postes offerts aux concours externes en 2016

À partir de 2012, l’offre de postes aux concours externes

augmente fortement. Elle progresse de 8 % entre les sessions 2015 et 2016. Le

niveau de postes ouverts en 2016 est quatre fois plus élevé qu’en 2011, le plus

bas niveau de cette décennie (figure 1). Il retrouve le niveau de la session

2005.

En 2016, 33 028 candidats présents ont été enregistrés aux

différents concours externes contre 30 735 en 2015, soit une hausse de 7,5 %.

Au cours de ces dernières années, le nombre de candidats augmente moins vite

que le nombre de postes : il a presque doublé depuis 2011. Cependant

l’attractivité du métier d’enseignant dans le premier degré public se maintient

avec 2,6 présents pour un poste depuis 2015.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

95 % des postes pourvus aux concours externes en 2016

Le nombre de candidats inscrits aux concours externes

s’accroît de 16 % par rapport à 2015, mais moins de un candidat inscrit sur

deux (43 % au lieu de 47 % en 2015) se présente à la première épreuve écrite

(figure 2). Ensuite, 57 % des candidats présents sont déclarés admissibles

(contre 60 % en 2015). À l’issue de la phase d’admission, 64 % des candidats

admissibles sont lauréats d’un concours externe (63 % en 2015), portant à plus

de 12 000 le nombre d’admis, soit une augmentation de 4 %, deux fois moins

élevée que celle des postes. Ainsi, 5 % des postes sont restés vacants aux

concours externes contre 1 % en 2015.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Retenter sa chance pour la deuxième année consécutive...

Le nombre de candidats en 2016 est alimenté en partie par

ceux qui avaient échoué aux sessions précédentes. Parmi les 33 028 présents aux

concours externes à la session 2016, 26 % d’entre eux étaient déjà présents à

la session 2015 ; en comparaison, 30 % des présents à la session 2015 l’étaient

déjà à la session 2014 rénovée. Par ailleurs, 9 % des présents en 2016

retentaient leur chance pour la troisième année consécutive (5 % en 2015).

... ou saisir une chance de plus en se présentant au

concours supplémentaire de Créteil

Afin de poursuivre l'amélioration de la situation des écoles

de la Seine-Saint-Denis, 500 postes sont de nouveau offerts au concours

supplémentaire dans l'académie de Créteil en 2016. Cette deuxième édition a

attiré 9 069 inscrits, et 41 % d’entre eux se sont présentés à la première

épreuve d’admissibilité (43 % en 2015). Le nombre de présents diminue de 26 %

en un an. Aussi, le taux de candidature est-il en recul, soit 7,4 candidats

présents pour un poste en 2016 contre 10,1 en 2015. Il reste néanmoins très

supérieur à celui du concours externe classique (1,2) pour cette académie. Tous

les postes ont été pourvus comme en 2015.

Les candidats pouvaient auparavant avoir passé un autre

concours externe. Ainsi, près de 8 % des présents au concours externe

classique, toutes académies confondues, ont choisi de se présenter aussi au

concours supplémentaire de Créteil : 15 % d’entre eux ont été reçus. Parmi les

500 admis au concours supplémentaire de Créteil, plus des trois cinquièmes

étaient présents au concours externe classique et avaient échoué à l’admission.

L’attractivité du métier reste très contrastée selon les

académies et le nombre de postes à pourvoir

À la différence de leurs collègues du secondaire, qui

passent un concours national et peuvent être affectés partout en France, les

enseignants du primaire passent des concours académiques et postulent dans un

département.

Aux concours externes du premier degré, les écarts selon les

académies sont particulièrement élevés quant au nombre de postes ouverts, au

nombre de candidats présents, au taux de réussite observé et au seuil

d’admission (figure 3). En 2016, ce sont les académies de Créteil et de

Versailles qui proposent le plus de postes (plus de 1 700 postes dans chaque,

contre moins de 800 dans les autres académies). Les besoins de recrutements

sont proportionnellement élevés dans les deux académies. Les ouvertures de

postes y représentent 6 % et 5 % des effectifs d’enseignants en activité dans

le premier degré, alors que la moyenne s’établit à 3,8 % : à la rentrée 2016,

les académies enregistrent de fortes hausses d’effectifs d’élèves. Les

académies de Créteil et de Versailles se caractérisent par des taux

d’attractivité faibles, 1,3 candidat présent pour un poste, quand d’autres ont

5 candidats ou plus pour un poste (Clermont-Ferrand, Martinique, La Réunion,

Corse, Guadeloupe). Mais l’offre de postes n’y est pas comparable ; à

Clermont-Ferrand, le nombre de postes est dix-sept fois inférieur à celui de

Créteil. Autrement dit, les académies offrant le plus de postes de professeurs

des écoles ont une moindre attractivité.

Cette « pénurie de candidats » dans certains territoires

académiques se traduit par des postes qui restent vacants. Alors que les postes

offerts aux différents concours externes sont pourvus dans presque toutes les

académies, plus de 400 postes sont restés vacants dans l’académie de Créteil :

24 % des postes n’ont pas trouvé preneur au lieu de 20 % en 2015. Cependant,

les besoins dans cette académie sont comblés en partie par l’organisation du

concours supplémentaire. Au total, avec le concours supplémentaire, 1 821

postes ont été pourvus aux concours externes à Créteil en 2016, soit trois fois

plus qu’en 2011 (555).

Par ailleurs, 200 postes n’ont pas été pourvus dans

l’académie de Versailles, soit 12 % : l’augmentation importante du nombre de

postes ne s’est pas accompagnée d’une même progression du nombre de candidats,

de sorte que l’académie devient déficitaire en 2016, alors que tous les postes

avaient été pourvus en 2015. À Strasbourg, 6 % des postes sont restés vacants,

soit une vingtaine (5 % en 2015).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Les taux de réussite académiques sont toujours très

hétérogènes

Les taux de réussite aux concours externes sont d’autant

plus élevés que les ratios candidats présents/poste sont faibles. Ainsi, les

taux de réussite s’élèvent à 68 % à Versailles et 57 % à Créteil contre 36,5 %

en moyenne nationale en 2016 (37,8 % en 2015) (figure 4). Il est plus difficile

d’être admis à un concours externe dans les académies de Bordeaux ou de Rennes

où les taux de réussite oscillent autour de 25 %, ou de Guadeloupe (13 %).

Par ailleurs, il existe une grande diversité des seuils

d’admission, en fonction des académies, souvent en corrélation avec cette

réussite. En 2016, pour le seul concours externe, les seuils d’admission

varient de 7,4 en Guyane à 13,7 en Corse. Le dernier candidat admis sur liste

principale dans l’académie de Créteil a obtenu 7,5/20, 8,0 dans l’académie de

Versailles contre 13,1 dans les académies de Clermont-Ferrand et de Rennes.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Près de six lauréats sur dix des concours externes sont des

étudiants issus des ESPÉ

Depuis 2014, les concours externes de professeurs des écoles

s’inscrivent dans le contexte d’une évolution importante de la formation

initiale des enseignants, désormais recrutés au niveau master 1 (M1). Ces

concours se situent en milieu de formation (en fin de master 1) et sont

intégrés à un cursus de formation progressive, jusqu’à l’obtention du master 2

(M2). Néanmoins, trois lauréats d’un concours externe 2016 sur dix déclarent

être déjà titulaires d’un diplôme de niveau master 2.

Les étudiants constituent toujours le premier vivier de recrutements

externes d’enseignants du premier degré public : 60 % en 2016, presque tous

issus des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ) (figure

5). Deux lauréats sur dix issus des ESPÉ déclarent posséder un M2 ou être

inscrits en M2 : pour la majorité d’entre eux (62 %), il s’agit d’un M2 «

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) ». 49,3 %

des étudiants en ESPÉ présents ont été admis aux concours externes, quand le

taux de réussite des étudiants hors ESPÉ descend à 27,8 %.

Le métier d’enseignant attire de plus en plus d’autres

profils, mais leurs taux de réussite sont sensiblement inférieurs à ceux des

étudiants en ESPÉ. Les candidats en activité dans les secteurs public ou privé

représentent 17 % des recrutements externes (15 % en 2015). Les demandeurs

d’emploi constituent toujours un renfort important (11 %), une représentation

comparable à celle de la session précédente.

L’âge des admis aux concours externes est lié à leur

parcours antérieur (figure 5). Les étudiants sont en moyenne plus jeunes : 25,8

ans pour les étudiants issus des ESPÉ. Les lauréats en activité dans les

secteurs public ou privé ont neuf ans de plus, les demandeurs d’emploi sept

ans. Globalement, l’âge moyen passe de 28,2 ans en 2015 à 28,7 ans en 2016. Les

femmes représentent 85 % des admis. Depuis 2004, le taux a fluctué entre 83 %

et 87 %. Les nouvelles recrues de la session 2016 continuent de renforcer la

féminisation de la population enseignante du premier degré public, qui

s’établit à 83 % en décembre 2015.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Près de 400 postes ouverts aux concours internes

Au premier concours interne, le nombre de postes (146) reste

proche de celui de 2015 (137), mais la baisse tendancielle de la dernière

décennie reflète celle du vivier des instituteurs : ils étaient 83 000

titulaires en 2004 contre 4 588 en 2016.

Aux seconds concours internes, l’offre de postes augmente

pour la deuxième année consécutive (+ 24 %, soit 238 postes). Le nombre de

candidats présents progresse plus vite (+ 29 %).

Aucun de ces deux types de concours ne fait le plein ;

globalement, 75,5 % des postes ouverts ont été pourvus.

Par ailleurs, la session 2016 est la quatrième de l’examen

professionnalisé réservé de professeurs des écoles institué par la loi

Sauvadet. Le vivier des candidats se réduit et en conséquence le nombre de

candidats. 3 candidats ont été admis pour 23 postes proposés (respectivement 14

et 40 en 2015).