De petits changements pour de GRANDES réussites

Renouveler la pédagogie avec un enseignement explicite et structuré, instructionniste, vraiment moderne et efficace. Faire connaître et reconnaître le nouveau courant de la Pédagogie Explicite.

Translate

vendredi 29 avril 2016

mercredi 27 avril 2016

Formation initiale : le formatage idéologique constructiviste

Dans un article intitulé “Critique de l’idéal constructiviste dans l’enseignement de la lecture”, Janine Reichstadt

évoque une étude réalisée par Marc Daguzon et Roland Goigoux sur “L’influence de la prescription adressée aux professeurs des écoles en formation initiale : la construction d’un idéal pédagogique” (Actualité de la Recherche en Éducation

et en Formation, Strasbourg, 2007) qui a démontré formellement ce que tout

le monde savait déjà : c’est l’idéal pédagogique constructiviste qui

inspire en profondeur l’ensemble de la formation initiale (aussi bien que continue) des professeurs des écoles.

Voici ce qu’écrit Janine Reichstadt :

Marc Daguzon et Roland Goigoux partent des questions : « Comment s’apprend le métier de professeur des écoles ? Et comment les débutants construisent-ils leurs premières compétences et leur identité professionnelle ? Plus précisément, comment conçoivent-ils leur action pédagogique en réponse aux injonctions et aux attentes de l’institution éducative telles qu’ils les perçoivent et les interprètent ? » Les réponses à ces questions ont été élaborées auprès de professeurs stagiaires (PE2) en cours de formation professionnelle en IUFM.

Les résultats de cette recherche montrent la portée de la formation en IUFM qui parvient à produire chez les futurs maîtres un modèle pédagogique affirmé et pleinement partagé qui se constitue en idéal pédagogique en mesure de devenir la matrice même des apprentissages relatifs au métier, encore à venir. Unanimement, les stagiaires sont convaincus de la valeur du modèle constructiviste devant les guider afin de faire vivre une classe « active où les élèves construisent leurs savoirs ». Dans cette optique, comme le précisent les chercheurs, « La qualité du travail du maître dépend moins de l’exactitude de ses explications en classe que de la pertinence de ses choix préalables des situations didactiques », des situations qui doivent permettre aux élèves de construire leurs savoirs en recourant à des phases préalables d’émergence des représentations. Ces situations sont « majoritairement des situations de résolution de problèmes, suivies par des débats entre élèves et par des phases d’institutionnalisation des savoirs. »

Dans un passage intitulé « Une doxa puérocentriste », nous pouvons lire les postures pédagogiques suivantes que les stagiaires reprennent à leur compte :

- « Les élèves doivent être actifs. » Il s’agit de faire en sorte que les élèves entrent dans une action visible, qu’ils participent.

- « Les élèves doivent être motivés. » Il convient de leur proposer des tâches attractives et ludiques.

- « Les élèves doivent prendre la parole. » Mettre en place des situations d’échanges, de travail de groupe, de débats, est censé permettre aux apprentissages de se développer par interactions entre pairs.

Cette doxa qui caractérise l’homogénéité de la posture des stagiaires rencontre un principe lourd de conséquences qui fait de l’enseignant un médiateur, et non pas quelqu’un dont le rôle est fondamentalement d’enseigner, c’est-à-dire de permettre aux élèves de comprendre, de s’approprier des connaissances clairement identifiées. « Il [le médiateur] doit éviter d’exposer les savoirs de manière trop magistrale ou de montrer des procédures, un peu comme si les explications du professeur étaient suspectées de gêner les apprentissages des élèves. » Cela confirme la présentation de la qualité du maitre qui doit reléguer l’exactitude de ses explications au second plan, à cela près qu’elle s’ajuste au glissement sémantique qui passe du maître au médiateur.

Cette recherche montre également que l’année de préparation du concours (PRCE) a commencé à présenter aux futurs maîtres de façon très efficace les représentations convergentes des principes pédagogiques qu’ils partagent et qu’ils ont bien l’intention de mettre en œuvre lorsqu’ils auront la charge d’une classe. « Ils pensent qu’ils ont bien compris ce qu’on attend d’eux et ils jugent cette attente légitime (…) même s’ils ont le sentiment de « toujours entendre la même chose » car, si les contenus didactiques sont différents, les orientations et le vocabulaire des formateurs sont similaires. » Cette similarité des orientations et du vocabulaire des formateurs identifiée par les stagiaires montre bien, nous disent les chercheurs, la cohérence des modèles pédagogiques à l’œuvre dans la formation, une cohérence qui repose fondamentalement sur les principes du socioconstructivisme.

Inutile alors de se demander d’où vient le naufrage de l’École

française…

dimanche 17 avril 2016

Livre : Le maître-camarade et la pédagogie libertaire (Jakob Robert Schmid)

Écrit (en Suisse) en

1936, ce livre rend compte de la mise en œuvre d’une pédagogie libertaire, dans

quatre écoles de Hambourg, sous la république de Weimar. Précisons tout de

suite que, sur les quatre communautés scolaires créées en 1919, une seule a

disparu à cause de l’avènement du national-socialisme en 1933. Deux avaient

déjà renoncé à l’expérience dès 1925. Et la quatrième exista jusqu’en 1930.

Le préfacier, Boris

Fraenkel, met en comparaison cette tentative pédagogique avec celle de A.S. Neill à Summerhill : « Hambourg

dépasse encore, si cela est concevable, Summerhill, car il s’agissait

d’expériences non pas dans un milieu scolaire privé payant, mais d’écoles

communales du tout-venant, à Hambourg et ensuite dans quelques autres villes de

l’Allemagne de Weimar » (p 7). Cet élément est en effet très

important : la démarche pédagogique des maîtres-camarades de Hambourg

s’adressait à des élèves du public, donc à tout le monde (contrairement à

Summerhill).

Ce même préfacier nous

met aussi en garde au sujet de l’auteur, qu’il décrit comme un adversaire de

cette expérience. Pour ma part, compte tenu du sujet traité, je le considère

plutôt comme un observateur relativement bienveillant, en tout cas objectif. Si

Jakob Robert Schmid exprime des réserves, c’est qu’il a des raisons

parfaitement fondées et argumentées.

« La création des écoles d’essai de Hambourg

remonte (…) à la fin de l’année 1918, les trois premières furent ouvertes au

printemps 1919, c’est-à-dire au lendemain de la révolution socialiste allemande »

(p 65). Les maîtres-camarades ont profité des circonstances qui ont suivi la

défaite allemande de 1918. En effet, la république de Weimar, si elle n’a pas

fait une grande réforme éducative, a permis nombre d’expériences et d’essais

pédagogiques aussi bien dans l’enseignement public que privé. « Ces écoles se sont fait libérer, le jour de

leur ouverture, des obligations que prévoit une législation scolaire ;

elles ont été exemptées de réaliser tel et tel programme d’après telle ou telle

méthode et aux heures d’un horaire fixe. (…) C’est ce qui permit à ces instituteurs

de travailler en toute liberté » (p 53).

« Les

communautés scolaires ont été fondées d’abord à Hambourg, au lendemain de la

guerre. Il s’agit de quatre écoles publiques comptant chacune plus de 600

élèves. (…) Leur particularité consistait essentiellement en ce qu’aucune “méthode”

n’y était pratiquée ! Au début, les instituteurs n’eurent guère d’autre

programme que celui de profiter à fond de leur liberté d’expérimentation, de

travailler en reniant les anciennes traditions et tout cet appareil de règles et

d’organisation qui trace en général exactement la voie au travail de

l’instituteur d’État. » (p 24)

Les maîtres-camarades de

Hambourg trouvèrent leur inspiration pédagogique chez Jean-Jacques Rousseau, des

néo-rousseauistes (Ellen Key et Ludwig Gurlitt), dans l’enseignement

naturel de Berthold Otto, dans la libre communauté scolaire de Gustave Wyneken,

dans le mouvement de la jeunesse (Jugendbewegung).

L’axiome de départ - commun à tous - est que l’enfant est naturellement

curieux, travailleur, vif, ouvert aux autres, coopératif.

La pédagogie Vom Kinde aus des maîtres-camarades est

une pédagogie révolutionnaire. « On

trouve en effet à ses origines la négation passionnée de toute opinion reçue en

pédagogie. En tant que principe didactique, elle s’en prend au programme, à

l’horaire et non seulement à toutes les méthodes classiques et modernes, mais à

la notion de “méthode” elle-même. Elle ne veut admettre comme principe

directeur que le libre épanouissement de l’intérêt et de la spontanéité de

l’enfant. Dans le domaine de l’éducation morale et sociale, elle fait la

guerre à toute idée d’un but en éducation ; par-là, elle refuse à

l’éducation toute mission préparatoire. Elle rejette, par conséquent, toute

contrainte, voire toute influence directe en éducation et les remplace par la

conduite spontanée de l’enfant dans la communauté » (p 192-193).

Sur le plan pédagogique,

les maîtres-camarades de Hambourg ne revendiquent donc aucune méthode

d’enseignement. Étaient rejetées aussi bien les pratiques traditionnelles que

les pratiques des autres pédagogies alternatives. De fait, on évitait toute

démarche préétablie au profit de la liberté absolue dont jouissaient les

élèves. « Ce qui frappe en premier

lieu (…), c’est la liberté presque absolue dont jouissent les enfants (…). Elle

se manifeste dans tous les domaines de la vie scolaire » (p 28). Donc

on ne trouvera dans ce livre aucune indication sur une pratique pédagogique

quelconque. Tout au plus, nous apprenons que « tout l’enseignement était fondé sur le travail collectif, sur le

travail en groupe ; tout effort individuel (recherches particulières,

petites conférences, etc.) avait trait à la question qui occupait le groupe

entier, était entrepris dans l’intérêt du travail en commun et était jugé de ce

point de vue » (p 37). Comment était évalué ce travail ? « Un trait de caractère propre à cet

enseignement réside aussi dans le fait que les communautés scolaires ne

délivraient pas de bulletins et ne connaissaient pas les examens. (…) Des

rapports ou certificats distinguant les enfants en “bons” et “mauvais” élèves

eussent été défavorables au sentiment de communauté qui devait les unir »

(p 37). Une tâche de moins à accomplir pour les maîtres ! Mais alors que

faisaient-ils ? « Quoique nos

pédagogues aient accordé aux enfants une liberté presque sans borne et transmis

à la communauté leurs fonctions disciplinaires, ils ne restaient quand même pas

du tout passifs. (…) Grâce au fait que le maître ne restait justement pas en

dehors de la communauté, mais qu’il en faisait partie. La communauté, c’était

en effet l’ensemble des élèves et des maîtres » (p 39). Le travail des

enseignants consiste donc à être avant tout un membre de la communauté scolaire…

« L’effort principal des maîtres consistait à

faire naître et à développer chez les enfants les notions de coopération et de

solidarité et à encourager la création parmi eux d’une communauté capable de

s’imposer » (p 36).

Un des maîtres-camarades affirmait :

« L’école n’est pas un moyen, c’est

un but ; pas seulement une transition mais bien un accomplissement »

(p 52). L’école ne s’intéresse donc qu’au présent des élèves et non à leur

avenir, contrairement à ce qui est habituellement son rôle. Pour un autre

maître-camarade « la tâche de

l’école, c’est d’offrir à l’enfant un lieu où il pourra être enfant, jeune et

joyeux, sans tenir compte de buts à atteindre, mais en développant en lui un

sens de responsabilité envers les êtres humains parmi lesquels il vit »

(p 52-53). Selon cette conception particulière, « l’école ne doit donc plus être une préparation à la vie, mais la vie

elle-même » (p 53). Peu importe ce que deviendront les élèves une fois

parvenus à leur vie d’adultes.

« La nouvelle pédagogie dont nous parlons

avait rayé de son vocabulaire cette notion de but. Les mêmes principes qui

amenaient nos pédagogues à ne plus vouloir reconnaître les buts didactiques

leur faisaient rejeter de même toute notion de fin dans l’éducation morale et

sociale » (p 54). Voilà donc une rupture par rapport aux autres pédagogues

alternatifs, les maîtres-camarades ne voulaient pas préparer l’Homme

nouveau des lendemains qui chantent.

On le voit, la pédagogie

libertaire ne craint pas de s’opposer aux autres pédagogies “progressistes”,

dont les procédés maintiennent « le

concept “éducation” dans l’acception de ce terme qui désigne un procédé actif

d’influence exercée sur l’enfant » (p 103) Pour les pédagogues de Hambourg,

« l’éducation n’était plus une

méthode, mais la vie elle-même, elle n’était plus un procédé d’intervention,

mais la reconnaissance du développement et de la libre croissance de l’enfant.

(…) Voilà ce qui donne à la pédagogie libertaire son caractère révolutionnaire

et radicalement nouveau par rapport aux autres tentatives d’éducation nouvelle »

(p 103). Certains qui se réclament aujourd’hui de la pédagogie libertaire

feraient bien de s’en souvenir. Cela leur éviterait de se rallier aux démarches

pédagogiques préconisées par des communistes, comme Freinet ou d’autres. Après

ce qu’ont fait subir les communistes aux anarchistes (en Ukraine ou en

Espagne), on ne se serait pas attendu à ce que les seconds prissent aujourd'hui leur

inspiration chez les premiers !

Toutefois si, pour les

maîtres-camarades, l’école doit se suffire à elle-même comme but, il n’en va

pas de même sur le plan matériel. « On

pourrait s’attendre à ce que ces pédagogues aient tiré la dernière conséquence

de leur postulat en proclamant (…) l’indépendance matérielle de l’école (…).

L’école aurait alors eu la charge de se suffire à elle-même, grâce au travail

productif des maîtres et des enfants. (…) Nos pédagogues de Hambourg, par

contre, n’ont pas voulu de l’école de production. Il leur répugnait de faire du

travail des enfants un facteur économique » (p 53). Il ne faut quand

même pas exagérer…

On l’a vu, les

maîtres-camarades étaient des rousseauistes convaincus. Ainsi, « la pédagogie ainsi qu’ils la comprenaient ne

doit reconnaître d’autre point de départ ni d’autre but que la nature de

l’enfant : elle ne doit se soumettre à aucune règle ou prescription qu’aux

lois de la spontanéité de l’enfant » (p 56). C’est l’enfant-roi avant

l’heure : « L’enfant est devenu

ainsi (…) la mesure de toute chose dans cette éducation ; c’était le seul

point stable qui subsistât après l’abolition de tous les facteurs déterminants

que reconnaît la pédagogie classique » (p 57). Et l’auteur de

conclure : « Il y a, au fond de

ce postulat, une foi absolue dans la bonté de la nature » (p 58). Les

vicissitudes de l’expérience des communautés scolaires de Hambourg se

chargeront de les ramener amèrement à la triste réalité.

Le dogme fondamental de

la pédagogie libertaire, c’est la liberté de l’enfant. Ainsi, ce sont les

élèves qui décident de leurs apprentissages : « L’enseignement lui-même était basé entièrement sur le libre intérêt et

la spontanéité des enfants. (…) Aucune contrainte d’apprendre quoi que ce soit

n’était exercée sur les enfants, aucun effort ne leur était demandé, qui ne fût

spontané et volontaire. Les cas où les élèves de deuxième et même de troisième

année ne savaient ni lire ni écrire n’étaient pas rares. Ils restaient

ignorants des choses qu’ils n’avaient pas encore le désir d’apprendre »

(p 29). Dès lors, « partout où autrefois

l’initiative du maître avait indiqué la direction, où son intervention avait

assuré l’ordre nécessaire au travail, où ses paroles et ses démarches avaient

influé sur le développement moral des enfants, bref, dans tous les domaines de

l’éducation scolaire, les enfants, dans la nouvelle école, sont apparemment

abandonnés à eux-mêmes et se chargent de prendre des décisions comme bon leur

semble. L’effacement du maître (…), tel est le résultat direct de la

liberté accordée aux enfants » (p 33).

« Dans l’enseignement toutes les initiatives

partaient des élèves. C’étaient eux qui désiraient aborder un sujet, eux qui

proposaient qu’on l’abandonnât. Le travail n’était jamais imposé par les

maîtres (…). Un instituteur dit par exemple qu’au début, lorsque les enfants

lui demandaient du travail, il refusait nettement de leur en donner, parce

qu’il voulait qu’ils le trouvassent eux-mêmes » (p 33).

Voyons ce que donne cette

liberté accordée aux élèves. Un visiteur raconte : « Durant une leçon, il observa que trois

élèves jouaient tranquillement aux cartes pendant que le maître parlait à la

classe, et celui-ci, bien qu’il s’en rendît compte, n’intervint pas »

(p 33).

Les maîtres-camarades

comptaient beaucoup sur la spontanéité et la créativité des enfants, moteur de

toutes les activités : « L’idéal

de l’élève tranquille et attentif fait place à celui de l’élève plein de

mouvement et d’initiative. La qualité première de l’élève d’hier – la capacité

de reproduire consciencieusement ce que le maître et le manuel lui présentaient

– a perdu de sa valeur ; on lui préfère une autre qualité : la

spontanéité productive et créatrice de l’élève d’aujourd’hui ou de demain »

(p 75). En oubliant que la créativité n’existe pas ex nihilo, qu’elle est le fruit de connaissances et d’habiletés acquises

antérieurement. Voilà une erreur ontologique qui condamne à l’échec toutes les pratiques

pédagogiques basées sur la “créativité” spontanée des élèves.

Une autre erreur

constructiviste classique consiste à abolir chez l’élève tout effort pour

s’appuyer uniquement sur le seul intérêt qu’il va ressentir … ou pas : « De là l’importance que la nouvelle

conception attribue au besoin, à l’intérêt, notions qu’elle a substituées à

l’effort qui était le grand principe de l’enseignement réceptif et reproductif »

(p 75). Or, chacun sait que sans effort, il n’y a pas de réussites. Le coup de bol pour parvenir à ses fins s'avère, dans les faits, une solution très hasardeuse.

Bien entendu, en

pédagogie libertaire, il n’y a plus de sanction : « Dès le premier jour, [les maîtres]

annoncèrent à leurs élèves qu’il n’existait plus de punition ni d’autre

sanction, qu’il ne serait pas question d’interdictions ou d’un règlement

quelconque qui pourrait les gêner dans l’usage de leur pleine liberté. Le

premier résultat fut un chaos indescriptible » (p 32). Mais cela

n’entraîne pas un changement de pratique : « Des abus se produisaient cependant constamment, les maîtres ne le

cachent point dans leurs rapports. Mais ils tiennent toujours à souligner

qu’ils se sont abstenus quand même de toute intervention directe et coercitive »

(p 33).

Dans toutes les

pédagogies “nouvelles”, l’enseignant ne veut pas assumer la gestion de classe.

Il la délègue à une sorte de soviet des élèves appelé Conseil de coopérative ou

Assemblée générale. Hambourg ne fait bien sûr pas exception à cette

règle : « Les écoliers

apprirent ainsi qu’ils ne pouvaient pas compter davantage sur les maîtres que

sur eux-mêmes, que les maîtres ne songeaient nullement à imposer l’ordre, mais

qu’ils l’attendaient des enfants eux-mêmes. Les élèves n’avaient donc qu’à s’en

charger, et ils le firent. Des assemblées générales furent convoquées, où les

enfants se reprochèrent mutuellement le désordre et l’anarchie, mais où ils

tâchèrent aussi d’y remédier. On se promit de veiller à un meilleur ordre et

d’exercer un contrôle mutuel ; dans quelques écoles, on désigna un comité

d’élèves qui fut muni de droits policiers et qui fut rendu responsable de la

discipline à l’école » (p 34). Dès lors, c’est le soviet des élèves

qui s’occupe de la discipline en se transformant en Tribunal du peuple lorsque

le besoin s’en fait sentir : « En

classe, de même, ce furent les élèves qui se chargèrent d’assurer des

conditions favorables au travail. Les travailleurs avaient commencé à se

plaindre du dérangement perpétuel de la part des “chahuteurs” et des “flemmards”,

ils se mirent à réagir en se battant avec eux et en les éloignant ; ainsi

on parvint peu à peu à un certain calme pendant la leçon » (p 34).

Faire régler les comptes entre élèves, est-ce une vraiment solution raisonnable

pour un enseignant digne de ce nom ?

J’ai toutefois trouvé une

citation d’un maître-camarade qui mérite d’être rapportée : « C’est une absurdité que de voir dans une

école un petit État, organisé d’après des principes démocratiques ! À quoi

bon ces tribunaux d’enfants ? Ils élèvent des murs au lieu de les

abolir. Quand il est question, parmi mes garçons et mes filles, d’amener une

décision par un vote de majorité – c’est un signe pour moi que quelque chose va

de travers » (p 101). Encore un élément de rupture de la pédagogie

libertaire par rapport aux autres pédagogies alternatives d’inspiration “progressiste”.

À quoi pouvait donc

servir le maître dans ces conditions ? « De même dans les assemblées générales, les maîtres ne prétendaient à

aucun droit exceptionnel pour leur voix et pour leur avis. Ils étaient là,

discutaient, émettaient et défendaient leur opinion et se soumettaient aux

décisions générales au même titre que n’importe quel élève » (p 40).

Avec un bémol toutefois, il fallait que les décisions de l’Assemblée générale

n’aillent pas à l’encontre des présupposés pédagogiques des maîtres (par

exemple, si l’AG demandait au maître de jouer son vrai rôle !).

Les soviets d’élèves,

tant prisés dans les pédagogies “alternatives”, sont des lieux où l’égalité

entre adultes et enfants est totalement fictive. Ce qui ouvre la porte à toutes

les manipulations par personne ayant de fait une autorité (même si elle

proclame le contraire). L’auteur pose une bonne question : « Nous pouvons nous demander si cette égalité

et cette camaraderie entre les maîtres et leurs élèves n’excluaient pas une

influence concrète et proprement pédagogique des éducateurs sur les enfants,

influence dépassant celle du “vrai camarade” » (p 40). Il n’est pas

surprenant que les adultes soient très vite devenus des camarades en chef. Mais,

sous couvert d’Assemblée générale, le simulacre de démocratie était sauf.

« Un groupe de maîtres peut se mettre d’accord

pour ne faire usage d’aucune contrainte, pour ne jamais recourir à aucune

mesure coercitive ; on peut convenir même de vivre avec les écoliers dans

une égalité et une intimité de camarades ; mais l’influence personnelle et

les rapports vivants dépendent à un tel point des individualités et des

impondérables du caractère qu’il faut compter avec des différences

considérables dans l’application de ces décisions » (p 41). C’est

l’ascendant naturel que prend l’adulte sur l’enfant, même si l’adulte s’en

défend. « Bien qu’il fît à tous

égards partie de la communauté, le maître n’en était pas membre au même titre

que n’importe quel élève. Il restait supérieur aux autres, non en droit, mais

en fait » (p 42). L’auteur note également : « Outre la supériorité intellectuelle qui se

manifestait évidemment avant tout dans l’enseignement, la vie de la communauté

scolaire était fortement imprégnée aussi de la supériorité morale et de

l’influence directrice des maîtres » (p 42).

Dans les assemblées

générales, « combien souvent

était-ce l’opinion d’un ou de plusieurs maîtres qui l’emportait dans la

discussion ! » (p 42). Donc, « le juste rapport pédagogique que les efforts originaux de libération

absolue et l’effacement voulu du maître avaient paru supprimer s’était ainsi

reconstitué dans une certaine mesure » (p 43). Et c’est bien ce qui me

gêne beaucoup dans ces pédagogies qui proclament respecter les enfants et qui

les manipulent de fait sournoisement dans ces Conseils ou Assemblées où la voix des adultes pèse plus lourd.

Dans les communautés

scolaires de Hambourg, les maîtres-camarades décidèrent dans un premier temps

qu’il n’y aurait plus de classes, plus de divisions en fonction de l’âge, comme

dans les écoles traditionnelles. « À

cette “classe” rigide, les pédagogues de Hambourg avaient substitué le “groupe”

élastique librement composé autour d’un maître. Les enfants choisissaient

eux-mêmes le groupe auquel ils voulaient appartenir et la possibilité leur

était donnée de changer de groupe. Toutefois, les maîtres furent bientôt

obligés de rendre le changement de groupe plus difficile pour parer à une

fluctuation permanente qui menaçait de paralyser tout travail sérieux et suivi »

(p 29). L’idéal, pour ces communautés scolaires, aurait été l’internat (comme à

Summerhill) : « Cette vie en

commun réunissant les éducateurs et leurs élèves eût été sans doute plus

intense encore si ces écoles avaient été

des internats.» (p 46). Mais cela n’a pas été le cas.

Comme les élèves

pouvaient faire ce qu’ils voulaient, certains ne venaient plus à l’école. Une

fois encore, ce fut le soviet des élèves qui se chargea de remettre un peu

d’ordre : « De plus, les élèves

luttèrent contre les absences fréquentes qui avaient des répercussions très

désagréables sur la classe, car chacun avait sa fonction particulière dans le

travail collectif. Ils allèrent s’enquérir personnellement de la raison des

absences et solliciter les parents d’envoyer leurs enfants régulièrement à

l’école. On vit souvent aussi des grands ramener à l’école, avec plus ou moins

de douceur, les amateurs de l’école buissonnière » (p 34-35).

La promiscuité voulue

entre maîtres et élèves comporte également un grand danger que Jakob Robert

Schmid évoque pudiquement. Un des maîtres-camarades, M.K. Zeidler disait :

« Nous savons qu’éduquer un être

humain veut dire : l’aimer. Et notre grand désir, la condition

indispensable pour que notre travail porte des fruits, c’est d’être aimés de

nos élèves » (p 47). Or, « cette

affection n’est pas purement spirituelle, mais […] il faut reconnaître qu’elle

a sa base dans un sentiment physique et même qu’elle a ses racines dernières

dans l’instinct sexuel » (p 47). L’amour des maîtres pour les enfants

devint dans certains cas très douteux : « Ces efforts visibles pour vivre sur pied d’égalité et en grande

intimité avec les enfants, ne nous portent-ils pas à croire que l’amour du

maître-camarade pour ses élèves est sensiblement différent de l’affection que

témoignent en général les pédagogues à leurs pupilles ? » (p

178). Plus grave encore, « enfin

nous avons pu constater nous-mêmes chez des éducateurs que nous connaissions et

qui avaient réalisé la camaraderie intégrale avec leurs élèves, que des

sentiments analogues ont été à la base de leur attitude. Nous pouvons donc

affirmer que cette disposition affective fait souvent partie intégrante de

l’attitude du maître-camarade, qu’elle est même dans beaucoup de cas le mobile

psychique, subconscient peut-être, qui y détermine un éducateur » (p

179). Cela aboutit, pour l’un d’entre eux, Wyneken, à une condamnation en 1921

par un tribunal allemand à un an de prison pour délits homosexuels commis

contre deux de ses élèves. Ce qui n’est pas cher payé…

Reste à aborder le

chapitre des résultats obtenus par cette tentative pédagogique.

« Si l’on peut admettre qu’en éducation la

valeur d’un essai doit être jugé à l’aide des résultats visibles obtenus (…),

notre critique est en droit de partir du fait que la tentative de Hambourg

s’est terminée par un échec indéniable » (p 164). On ne peut être plus

clair…

Le grand principe de la

liberté absolue de l’enfant n’a pas résisté longtemps : « Tout d’abord, peu de temps après l’ouverture

des écoles, [les maîtres] durent apprendre qu’on ne peut pas vivre dans une

école avec des enfants sans obliger ceux-ci à observer quelques prescriptions

et défenses » (p 165). On a assisté très vite au retour du respect des

horaires, des récréations communes, des classes, de l’autorité des maîtres, des

sanctions (et même des gifles !).

Plusieurs facteurs

expliquent cet échec :

- les circonstances

extérieures : dans l’immédiat après-guerre, il y a une grande misère

matérielle et morale, l’inflation, tout cela compliqué par une atmosphère de

guerre civile ;

- les autorités scolaires

de Hambourg : la totale liberté laissée aux communautés scolaires prend

fin en 1925, désormais leur sont prescrits les mêmes buts qu’aux écoles

publiques ordinaires ;

- les parents

d’élèves : dont la désapprobation se voit au nombre décroissant des

enfants envoyés dans les communautés scolaires ; une mère dit (en 1925)

« que les enfants n’apprenaient

rien, que leur éducation morale était complètement négligée, que les enfants

sortant des communautés scolaires avaient de grandes difficultés à s’adapter à

la vie pratique et professionnelle » (p 168-169) ; et même un maître

dit (en 1923) : « Il faut

avouer que les parents qui laissent leur enfant chez nous font preuve de peu

d’intérêt en ce qui concerne son avenir » (p 169) ;

- les maîtres

eux-mêmes : certains étaient attirés par l’absence de contrôle de leur

travail, d’autres étaient meilleurs dans les discours que dans l’action,

d’autres étaient trop individualistes pour entreprendre un travail d’équipe, enfin

le radicalisme des plus jeunes se heurtait à la modération des plus âgés ;

- les enfants

aussi : c’étaient des enfants de prolétaires vivant souvent dans la

pauvreté et même la misère ; « les

écoles d’essai recevaient fréquemment des enfants qui, en raison de leur

médiocrité intellectuelle ou à cause de quelque défaut de caractère, avaient

échoué dans les écoles publiques » (p 170) ; « souvent on voit un maître se plaindre que

parmi ses écoliers il y aurait des enfants dont la place était dans une classe

pour arriérés » (p 170).

Les maîtres-camarades

« avaient attendu (…) que les

enfants répondent à la suppression de toute contrainte dans le travail par un

élan et un intérêt spontanés et soutenus, par une discipline de travail

volontaire, assurant de bons résultats. Ils durent s’apercevoir bientôt qu’ils

avaient été trop optimistes » (p 170). « Ce qui décevait surtout les maîtres, c’était (…) l’attitude des enfants

à l’égard de leur travail. (…) On voyait les enfants se livrer à un

dilettantisme excessif dans toutes les branches, même dans le chant »

(p 171).

« On attendait en vain la naissance de

l’effort qui seul aurait assuré, de l’avis même de nos pédagogues, des

résultats positifs et constants » (p 171). « L’impression dominante est que les enfants, jouissant de leur liberté,

s’occupaient d’un sujet aussi longtemps qu’ils en tiraient quelque plaisir, et

qu’ils l’abandonnaient au moment où le travail aurait demandé un effort réel et

de la persévérance » (p 171).

« On avait cru tout d’abord que la classe ou “le

groupe”, donc la communauté des enfants, rendrait superflue toute intervention

de la part du maître, que cette communauté réagirait non seulement contre le

désordre, mais qu’elle se chargerait dans une large mesure de toutes les fonctions

éducatives nécessaires. (…) Mais il semble bien que nos pédagogues ont

surestimé le sentiment social existant de prime abord chez leurs enfants »

(p 172).

Un maître-camarade avoue :

« Partout où l’on se laissa guider

par une confiance sans borne dans le tact des enfants, dans leur force de

volonté, dans leur persévérance, dans la sûreté de leur instinct et dans la

tendance des individus à former une communauté, partout le résultat fut qu’au

lieu des communautés qu’on désirait obtenir, on vit se former des bandes

indisciplinées » (p 173).

« Les réactions des enfants étaient souvent

telles que le maître perdait courage et patience. Les abus et l’ingratitude

rendirent quelquefois impossible aux maîtres l’égalité d’humeur et la

cordialité » (p 173). « Fréquemment

les maîtres récoltèrent en réponse à leur bienveillance des grossièretés et des

impertinences déconcertantes » (p 174).

« La conclusion qui s’impose à nous, c’est que

toute tentative analogue subirait le même insuccès » (p 181). Cela a

été depuis démontré à de multiples reprises.

« Il semble plutôt que les réactions négatives

des enfants se seraient montrées partout, parce qu’elles étaient dues à la

pédagogie Vom Kinde aus et en particulier à quelques erreurs psychologiques

capitales qui faussent cette conception » (p 181). « À la place de l’enrichissement prodigieux du

travail scolaire que l’on attendait de la libération de la spontanéité

enfantine, un appauvrissement déplorable surgit dans toutes les branches. Il

ressort de cette constatation que le travail des enfants déçut les maîtres non

seulement au point de vue des résultats tangibles, mais aussi par son contenu

imaginatif. Car c’est sans doute sur l’imagination des enfants qu’on avait

compté en espérant cet enrichissement créateur » (p 182).

« Que les enfants de Hambourg n’aient pas été

capables de se discipliner eux-mêmes en toute liberté, sans aucune prescription

ni défense, cela tenait, croyons-nous, moins à leurs caractères qu’au fait

qu’ils n’étaient bien, après tout, que des enfants ! Car le nouveau “règlement”

des communautés scolaires faisait appel à une discipline intérieure et à un

sentiment de responsabilité qu’on ne peut demander légitimement que d’adultes,

et parmi eux seulement de personnalités d’un niveau spirituel et moral assez

élevé » (p 183-184).

Le réquisitoire est sans appel,

et se passe de commentaires.

Laissons le dernier mot à

un des maîtres-camarades, Lottig, qui écrivit en 1921 : « Je frémis souvent en pensant à l’époque où

il se produira un réveil chez nos élèves et où ils nous feront le

reproche : pourquoi ne m’as-tu pas, en son temps, remis quelque chose qui

puisse vraiment me servir ? » (p 196).

Et c’est bien le reproche

que je fais aux anarchistes d’aujourd’hui qui promeuvent toujours des démarches

pédagogiques désastreuses qui ont toujours échoué partout. Quand ils ne se

réclament pas de Freinet ou d’autres pédagogues communistes (donc autoritaires),

ce qui devrait les révulser. Les prolétaires méritent que leurs enfants

bénéficient d’une instruction de qualité, les mettant en situation de réussite et

leur permettant d’acquérir des connaissances solides et des habiletés

nombreuses. Cela seules les pédagogies efficaces peuvent le permettre et c’est

donc par elles qu’il faut passer si l’on veut des adultes éclairés, à l’esprit

critique aiguisé, ne s’en laissant pas compter facilement par les beaux

discours, œuvrant à améliorer leur sort et celui de l’Humanité.

Que les anarchistes se

décident enfin à laisser les pédagogies inefficaces aux sociétés sans avenir et

aux mondes voués à disparaître.

______________________________________

Jakob

Robert Schmid

François Maspero (coll. Textes à l'appui), 217 p

1976

jeudi 14 avril 2016

Des sciences de l’éducation si peu scientifiques

Source : Gynger

Franck Ramus

L’université Paris

Descartes a organisé le samedi 19 mars une nouvelle édition des

« controverses de Descartes », en partenariat avec les éditions

Nathan et la fondation SNCF. Le thème: « l’école, entre révélation et

élévation ». L’une des conférences, consacrée à l’apprentissage de la

lecture, a été l’occasion pour Franck Ramus, spécialiste du développement

cognitif de l’enfant, de souligner le profond retard de la France en matière

d’éducation fondée sur des preuves.

L’éducation et la

pédagogie constituent des terrains de batailles intenses, l’actualité nous le

prouve presque tous les jours. On voit s’écharper les constructivistes, les

pédagogistes, les modernistes, les tenants de Piaget, les adeptes de Montessori

et les thuriféraires de Freinet. Comme l’écrivait Jacques Julliard dans un

article du Monde en mai 2015, l’éducation nationale relève d’une névrose

française. Surtout, les débats restent théoriques, conceptuels, presque

hors-sol, comme si en matière d’éducation rien n’avait jamais été démontré,

comme si les sciences cognitives n’avaient pas connu un incroyable essor ces 30

dernières années, multipliant les études et recherches expérimentales. Cette

déconnexion entre l’univers de l’éducation et celui de la recherche a fait

l’objet d’une édifiante présentation par Franck Ramus, spécialiste du

développement cognitif de l’enfant et de ses troubles, directeur de recherche

au CNRS, lors des « Controverses de Descartes » organisées ce samedi

19 mars par l’Université Paris Descartes.

Il était invité à

débattre avec Roland Goigoux, enseignant chercheur, professeur des universités

à Clermont-Ferrand. Ce dernier vient de mener une considérable étude intitulée LireEcrireCP, sur les pratiques d’enseignement en CP

dont les résultats intermédiaires ont été récemment publiés et rappelés lors de

la conférence de consensus sur la lecture organisée à la mi-mars. La recherche

menée par Roland Goigoux relève d’une approche dite « écologique »

dans la mesure où il s’agissait d’observer et non d’intervenir sur les

pratiques des enseignants. L’objectif : mesurer l’effet de ce qui se passe

en classe sur les performances des élèves. Selon les premiers résultats, les

performances initiales des élèves expliquent pour 53% leurs résultats à l’issue

du CP. Autrement dit, le poids de ce qui s’est passé avant le CP, dans la

famille, à l’école maternelle, est très lourd.

En revanche, les

caractéristiques socio-démographiques des élèves pèsent moins (5%) que la

caractéristique de la classe (8,1%) sur leurs résultats. Roland Goigoux

note que les différences sont minimes entre les classes et assure que le choix

du manuel (et donc de la méthode) a peu d’impact sur les performances des

élèves. « Ca rend très modeste sur le poids des pédagogies, sur des

méthodes qui résoudraient définitivement les problèmes de la lecture »,

en conclut-il. Roland Goigoux insiste beaucoup : les enseignants du

CP enseignent le code et le déchiffrage de façon systématique. Une façon de

dire qu’il n’existe pas de tenants purs et durs de la méthode globale. En

revanche, les maîtres de CP investissent peu dans la compréhension. Le CP

constituerait une parenthèse, très axée sur le code et laissant de côté le

travail de compréhension à partir de textes lus par l’enseignant. Aux

enseignants il préconise : « Il faut distinguer les textes que

vous proposez aux élèves, à découvrir en autonomie, et à côté les nourrir en

textes que vous leur lisez et qui viennent culturellement et linguistiquement

stimuler leur intelligence. Les maîtres ne s’autorisent pas à dissocier leurs

supports sous prétexte d’articuler en permanence le code et le sens. Ils

essaient de faire tout tout le temps. »

Franck Ramus prend

ensuite la parole. Et commence par saluer le travail de Roland Goigoux avec un

art consommé du compliment à double tranchant. « Enfin ! Enfin une

étude de grande ampleur méthodologiquement rigoureuse qui essaie de poser les

vraies questions. Ce genre d’approche est exceptionnel en France. Des études

comme celles-ci il en faudrait des dizaines chaque année». Il note que la

méthodologie adoptée par l’enquête LireEcrireCP n’est pas la plus prisée du

milieu scientifique mais qu’elle demeure néanmoins « appropriée ». Ce

qui pose un souci à Franck Ramus, en revanche, c’est le calendrier mis en œuvre

pour communiquer autour de cette étude. « Il reste à faire évaluer les résultats et à publier au niveau

international. C’est comme ça que le travail est expertisé. Ce processus est

propre à la recherche scientifique, il est essentiel. Alors on peut commencer à

parler des résultats mais pas avant. Ici, on a fait le contraire. On a

communiqué avec une conférence de presse. Peut-être un jour écrira-t-on un

article pour une revue internationale. »

Le chercheur considère

que cette procédure est déontologiquement contestable, même si le risque de conclusions

biaisées apparaît comme modéré dans la mesure où les résultats semblent

rejoindre ceux précédemment obtenus dans la littérature internationale.

Pour Franck Ramus, même

si les données intermédiaires de l’étude pilotée par Roland Goigoux confirment

ce que l’on savait déjà, ces travaux n’en étaient pas moins utiles. La plupart

des études précédentes étaient en langue anglaise, il est donc important de

pouvoir en confirmer les conclusions avec des études en langue française.

Notamment parce que c’est une bonne façon de faire enfin accepter le consensus

international sur cette question par la communauté éducative française.

Car sur ce sujet comme

sur d’autres, les débats sont d’autant plus houleux qu’ils sont déconnectés des

données de la recherche. « Fin 2005, raconte Franck Ramus, quand

Gilles de Robien a dit qu’il fallait imposer la méthode syllabique, en réponse,

tous les syndicats d’enseignants et beaucoup d’enseignants-chercheurs sont

montés au créneau. C’est là qu’avec des collègues nous avons voulu introduire

des données factuelles. On a rappelé ce que montrait la recherche : la

nécessité d’un enseignement systématique, explicite, précoce du déchiffrage et

d’une initiation à la morphologie et à la syntaxe. Il faut voir comment nous

avons été reçus. C’est qui ces chercheurs ? Qu’est-ce qu’ils connaissent

de la classe ? On n’était pas perçus comme légitimes. On ne peut pas

dire qu’il n’y a pas eu d’études scientifiques sur le sujet. Pourquoi faut-il

autant de temps pour que ces résultats soient acceptés en France ?» Le

chercheur cite le National Reading Panel aux USA, revue de littérature qui a

sélectionné 38 études sur des critères méthodologiques. En plus de cette vaste

revue, il rappelle que plus de 2000 études concernant plus de 550.000 enfants

ont été menées sur l’apprentissage de la lecture.

Au-delà de

l’apprentissage de la lecture, Franck Ramus explique en quoi consiste

l’éducation fondée sur des preuves, un concept assez exotique en France. « Pour faire progresser

l’enseignement il ne suffit pas de se baser sur une philosophie ou un auteur,

de faire des observations en classe, d’en dégager des intuitions et de produire

du discours savant. Il faut formuler des hypothèses précises, réfutables, sur

l’effet de pratiques pédagogiques sur les apprentissages, se donner les moyens

de les tester rigoureusement en collectant des données factuelles (par

l’expérimentation, essais randomisés contrôlés, par l’observation systématique,

quantifiée et contrôlée), publier les résultats dans des revues scientifiques

internationales, faire des méta-analyses pour synthétiser les résultats. »

Le chercheur ne prend pas

de gants. « En France

l’éducation n’est pas l’affaire de scientifiques mais de gourous. Ils n’ont pas

lu la recherche scientifique sur le sujet et ils influencent les politiques. On

ne peut pas dire qu’on ne sait rien, encore faut-il aller chercher la

connaissance là où elle est. » Il évoque le livre de John Hattie (Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement)

, véritable somme sur l’apprentissage qui recense 800 méta-analyses, soit 52637

études basées sur plus de 100 millions d’élèves dans plusieurs dizaines de

pays. Parmi les 425 études portant sur

les relations grapho-phonémiques, combien ont été réalisées en France ?

Aucune. « On ne fait rien de toutes ces données en France, on n’a

même pas idée que ça existe, assène Franck Ramus à un auditoire

essentiellement composé d’enseignants. John Hattie a plein de choses à nous apprendre mais il n’est même

pas traduit en France. Pourquoi ? Parce que les gourous inondent les

librairies. Il y a tellement de connaissances au niveau international, c’est un

crime de les cacher aux enseignants. »

Franck Ramus plaide pour

une révolution culturelle dans l’éducation à tous les niveaux, pour la

diffusion d’une culture de l’évaluation et de la recherche scientifique, celle

qui prévaut en matière de santé. « On

ne peut pas se satisfaire de notre ignorance franco-française. Il faut arrêter

de dire aux enseignants « Piaget a dit ceci, Vygotsky a dit cela »,

il faut les impliquer dans la démarche scientifique. » Notamment pour que leurs élèves puissent

« apprendre à apprendre ». Car dire à un élève

« apprends ta poésie » ne suffit pas. Encore faut-il lui expliquer

qu’il existe des méthodes plus efficaces que d’autres pour apprendre un texte.

Décidé à ne pas prendre son auditoire dans le sens du poil, Franck Ramus

ajoute : « Parmi les données les plus utiles qu’on peut avoir pour

comprendre comment fonctionne le système éducatif d’un pays il y a le résultat

des évaluations nationales. C’est une mine d’or pour les chercheurs. Mais les

enseignants y sont très opposés ».

Le chercheur propose

plusieurs sources pour se familiariser avec cette « éducation basée sur

des preuves » : « Make It Stick » de Henry Roediger, « Pourquoi les enfants n’aiment pas l’ école » de Daniel Willingham,

et « The everyday parenting toolkit » de Alan Kazdin.

Au sujet de ce dernier, qui fait le bilan de tous les acquis de la psychologie

comportementale, Franck Ramus estime qu’il devrait être « traduit par

le Ministère de l’Éducation Nationale et envoyé à tous les parents ».

Le souci, avec ces ouvrages, c’est qu’ils sont en effet pour la plupart en

anglais et non traduits.

Derrière le déroulé

précis, les références scientifiques, le ton parfois sarcastique, on sent bien

l’irritation et la consternation du chercheur. Il faut dire qu’un peu plus tôt,

sur l’estrade, le linguiste Alain Bentolila a affirmé sans qu’aucune

contradiction ne lui soit apportée que « les difficultés mécaniques des enfants dyslexiques sont la conséquence

des difficultés de la relation à l’autre ». De quoi en effet

légèrement agacer un spécialiste de la cognition et de ses troubles.

mardi 5 avril 2016

L’invraisemblable imbroglio des sciences de l’éducation

Source : De Orbis Terrae Concordia

par Kevin Queral

Voilà maintenant plusieurs décennies que l’on voit

épisodiquement resurgir le même débat autour de l’école française : la mise en scène vous en est

certainement familière.

D’un côté, ceux que nos médias ont pris l’habitude d’appeler républicains,

partisans d’un retour aux anciennes méthodes d’apprentissages, de l’autorité du

maître, de la méritocratie. De l’autre, ceux que nous entendons couramment

baptisés du nom de pédagogistes : ce seraient quant à eux la

communauté des chercheurs en sciences de l’éducation et leurs adeptes :

constructivisme, bienveillance, enfant au centre des apprentissages,

cognitivisme, compétences, et autres pédagogies par projet seraient le fruit de

leurs travaux universitaires.

Les premiers accusent ainsi les seconds d’un effondrement de

notre système d’instruction. Les seconds arguent de la scientificité de leur

démarche, évoquent la massification scolaire et promeuvent un enseignement

centré sur l’élève en

guise de panacée.

C’est en somme Alain Finkielkraut face à Philippe Meirieu.

Ainsi posés les termes du débat, il n’est guère surprenant

que la joute oratoire ne couronne jamais véritablement de champion. Car en

l’espèce, si cet habituel numéro de duettistes est souvent pittoresque, il est

toutefois pourvu d’un vice de taille, celui d’escamoter habilement et

durablement une tierce appréciation : celle précisément des chercheurs en

science de l’éducation catégoriquement opposés aux vues de leurs confrères

pédagogistes !

Accroire au monolithisme doctrinal des sciences de

l’éducation, voilà l’écueil où viennent se fracasser invariablement nos

opinions. Essayons alors de nous éloigner des récifs…

Un schisme méconnu du grand public et des

enseignants.

L’univers de la recherche en science de l’éducation, tout

comme celui d’un grand nombre de disciplines universitaires au demeurant, n’est

bien évidemment pas d’un seul tenant. Et s’il ne saurait être question ici de

dresser un inventaire exhaustif de ses différentes écoles, il est toutefois

possible d’inscrire toutes ses tendances au sein de deux grandes catégories.

Dans un récent article, le professeur de l’Université Laval, Clermont Gauthier,

les définit d’ailleurs ainsi :

- D’un côté, les approches centrées sur l’enseignement (basic

skills models ou modèles académiques), orientées vers un enseignement

systématique des apprentissages de base (lecture, écriture, mathématiques).

- De l’autre, les approches centrées sur l’élève, appelées

modèles cognitivistes (cognitive skills models) ou modèles affectifs (affective

skills models). Les premiers centrés sur le respect du niveau de l’enfant

et de son style d’apprentissage ; les seconds sur le respect du rythme de

chacun, de ses besoins et de ses intérêts.

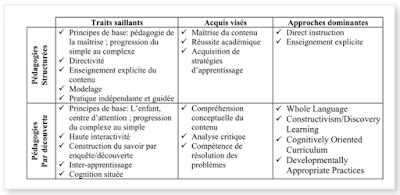

Cliquer pour agrandir

Tableau

synthétique des deux grandes écoles de pédagogie,

L’antagonisme des deux postulats est manifeste. Bien sûr,

les républicains seraient naturellement mieux disposés à défendre

la première famille théorique. Mais pour de curieuses raisons, la plupart

d’entre eux semblent ignorer jusqu’à son existence même, n’en reprenant jamais

ni les études ni la philosophie générale dans leurs appels à la restauration

d’un ordre pédagogique ancien.

C’est ainsi qu’invariablement, si l’on dit en France « sciences

de l’éducation », personne n’imagine découvrir autre chose que les travaux de

la seconde école.

Que disent les tenants des pédagogies structurées

?

C’est peu dire que cette approche souffre dans les médias

autant qu’au sein de l’éducation nationale d’un déficit de publicité

considérable. C’est pourquoi il nous semble important d’en présenter rapidement

les préconisations majeures et les conclusions générales.

Cela peut paraître stupide, mais il fallait d’abord vérifier

que l’enseignant avait réellement une influence sur la progression de ses

élèves. Si tel n’était pas le cas, il était en effet de peu d’importance de

chercher à déterminer de quelle manière il devait conduire ses cours.

C’est ainsi que différentes études statistiques ont été

conduites dans plusieurs états au cours du temps. Retenons ici celle dirigée

par William Sanders en 1996 à

la demande du ministère de l’éducation du Tennesse (TVAAS) et dont les

conclusions démontrent que l’enseignant a bel et bien un effet sur ses élèves

et particulièrement sur les plus faibles d’entre eux.

Il semblerait malheureusement que même madame Florence

Robine n’ait pas connaissance de ces recherches lorsqu’elle affirme que l’enfant n’a pas besoin de maître pour apprendre.

Cliquer pour agrandir

Cet apport de l’enseignant est appelé en toute inélégance

“effet-maître”. Ajoutons immédiatement qu’il est passablement ignoré ou minoré

par les pédagogistes français, comme le déploraient déjà en 2012 Véronique Bedin et Dominique Broussal dans

un excellent article.

La question de la pédagogie employée par le professeur est

donc absolument centrale.

Or, contrairement aux pédagogies centrées sur l’élève, les

approches centrées sur l’enseignement impliquent une plus grande activité du

professeur.

Voici donc la manière dont un cours devrait être dispensé

selon les enseignements dits structurés, et plus particulièrement selon la

méthode Direct Instruction (voir ces liens pour

davantage de précisions) :

1– La

mise en situation : l’enseignant présente clairement l’objet de la

leçon, en explicite les attendus et s’assure de la maîtrise des connaissances

préalables par sa classe.

2– La

leçon (3 étapes) :

- Le “modelage”.

L’enseignant exécute devant ses élèves et à voix haute toutes les

opérations intellectuelles nécessaires à la compréhension. Il présente les

informations en petites unités, allant de la plus simple à la plus

complexe.

- La

pratique dirigée : l’enseignant ne laisse pas sa classe en autonomie. Il

vérifie la compréhension de sa classe en lui proposant des tâches

semblables à celles qu’il a présentées lors de la phase de modelage. Par

un jeu des questions-réponses guidé par le maître, les élèves ont une

rétroaction immédiate sur leur compréhension. Cette pratique est prolongée

le temps nécessaire.

- La pratique autonome : les élèves sont laissés en autonomie sur des tâches toujours similaires et en grand nombre.

3- L’objectivation : l’enseignant synthétise

et réexplicite ce qui doit être su et compris.

Comment a-t-on choisi entre ces deux

pédagogies ?

À l’heure de la réforme du collège 2016, des parcours spiralaires, des îlots curriculaires, des

savoir-être soclés, des EPI le Cid-Flamenco-Guernica-Paëlla, et de

l’abandon des contenus pour les compétences, en un mot, de l’extravagant

triomphe des pédagogies par découverte, il nous faut certainement conclure à la

supériorité du second modèle sur le premier.

Comment en effet imaginer aujourd’hui l’absence complète de

dispositifs issus des préconisations des pédagogies structurées, voire leur

unanime condamnation, si ce n’est par la démonstration empirique de leur

inefficience ?

Les non spécialistes seront certainement surpris d’apprendre

qu’aucune étude comparative de grande ampleur n’a jamais été menée en Europe à

ce sujet, principalement pour des raisons budgétaires.

Mais, en 1967, le gouvernement fédéral américain, afin

d’optimiser ses dépenses d’éducation, décida du lancement d’un programme

comparatif sans précédent : le projet Follow Through.

Ainsi, de 1968 à 1977, une vingtaine de pédagogies furent

évaluées auprès de 352 000 élèves et de nombreuses données furent collectées.

Il s’agit là de la seule étude statistique de grande ampleur et prolongée dans

le temps dont nous disposons encore de nos jours. De plus, le gouvernement

américain finança jusqu’à 1995 différents statisticiens afin d’affiner et de

réexaminer les modèles utilisés.

Voici les résultats de cette étude :

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Ces chiffres ont de quoi laisser songeurs : les pratiques

centrées sur l’enseignement obtiennent en tous points de meilleurs résultats

que les pratiques centrées sur l’élève !

La plus grande surprise ne réside pas tellement dans le fait

que les élèves démontrent de plus grandes capacités dans la maîtrise des basic

skills(mathématiques, lecture, orthographe, langue), mais bien dans le fait

que ceux qui ont reçu un enseignement structuré possèdent également une

meilleure estime d’eux-mêmes et de plus grandes facultés cognitives.

La défaite des tenants des modèles cognitifs et affectifs

est ici totale. La polémique pouvait commencer.

Les vaincus dénoncèrent la déficience du modèle statistique

utilisé, mais de manière surprenante toutes les contre-expertises (House et Glass 1979, Bereiter 1981, Becker et

Carnine, 1981, Lipsey et Wilson, 1993, Watkins 1996, Crahay, 2000, Borman,

2002) ne firent que confirmer et parfois amplifier les premières conclusions.

Ces analyses postérieures permirent aussi d’exhiber quelques

phénomènes méconnus : réduire par exemple un effectif ne serait efficace que

quand la pédagogie l’est aussi ! Dit sommairement, mieux vaudrait un

enseignement structuré à trente, qu’un groupe autonome de cinq élèves engagés

dans une pédagogie par projet !

La dispute autour de ces données et de leurs conséquences

n’a depuis pas cessé outre-Atlantique. Les circonstances notamment qui ont

amené le gouvernement américain à ne pas tenir compte de ces résultats et à

continuer de financer également tout type de pédagogie fait encore aujourd’hui

débat (voir The Follow Through Evaluation).

En France, il semblerait que le déni soit parfait. On feint

d’ignorer cette étude et quand certains chercheurs essaient de la mettre en

avant, les arguments pédagogistes se résument souvent à l’attaque ad hominem,

ou au dédain.

Ont-ils une meilleure étude à citer ? Non. On peut aussi

lire couramment sous leur plume qu’il est impossible de mener un étude

statistique rigoureuse à si grande échelle : c’est particulièrement arrangeant

lorsque l’on en a aucune à proposer… et permet aussi plaisamment de continuer à

deviser du sexe des anges sans craindre qu’advienne un jour une forme de

mesure, pourtant parfaitement nécessaire.

Le contenu des débats entre Serge Pouts-Lajus, Mario Richard et Steeve Bissonnette est

à ce sujet assez édifiant.

Mais plus encore, se pose désormais la question de la

scientificité d’un certain nombre de recherches pédagogiques. Quelles études

statistiques les soutiennent ? Les a-t-on soumises à l’épreuve du même crible

que les résultats de Follow Through ?

Le rôle des affects et des sympathies idéologiques jouent

définitivement un trop grand rôle et dessert lourdement l’avancée de recherches

opératoires.

En définitive, le choix entre les deux catégories de

pédagogie n’a aucunement été fait en suivant des critères scientifiques

indubitables.

Que faire désormais ?

De nombreux parents et enseignants contemplent, interdits,

les recommandations des nouveaux programmes de cycle 3 et 4 : logique

curriculaire (plus que contestée), approches par compétences (promues par l’OCDE et tout aussi contestées),

travail en îlots, interdisciplinarité contrainte, disparition de l’étude

rigoureuse de la langue, étude thématique de l’Histoire, pédagogie par projet

systématique, silence du professeur changé en animateur…

Il en va de ce regard certainement comme de celui de l’abbé

cistercien découvrant en son temps l’hérésie cathare, oscillant quelque part

entre incrédulité et aversion. Pour sûr cependant, il croit distinguer le

visage de la folie grimaçante !

Il serait certes plaisant, au point où nous sommes rendus,

de suivre le mot d’Amaury lors

du sac de Béziers (« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. »),

ce serait là une joyeuse réplique aux humiliations et renoncements imposés

depuis des décennies par un certain catéchisme pédagogiste devenu dogmatique et

autoritaire.

Mais nous manquerions alors notre but, et nous dirions que

l’étude scientifique de l’enseignement est définitivement une faillite.

Rouvrons plutôt de manière fracassante les débats clos sans

avoir été tranchés, demandons la rationalité aux chercheurs, exigeons des

mesures et des protocoles valides et disqualifions enfin ceux qui refuseraient

de s’y soumettre.

Inscription à :

Articles (Atom)